医療系の学生にとって、インターンシップや臨床実習は将来のキャリアを左右する重要な機会です。そんな貴重な場面で、あなたの第一印象を決定づけるのが「名刺」なのをご存知でしょうか?

医学部、看護学部、薬学部などの医療系学生が持つ名刺は、単なる連絡先交換のツールではなく、あなたの専門性や人柄を伝える強力なコミュニケーションツールとなります。特に医療現場では信頼性が重視されるため、適切にデザインされた名刺は採用担当者や指導医の目に留まり、他の学生との差別化につながるのです。

本記事では、医療系学生のためのプロフェッショナルな名刺デザインのポイントから、病院や製薬会社の採用担当者が思わず保管したくなる名刺の作り方、さらには臨床実習で役立つ名刺活用術まで詳しく解説します。就職活動やインターンシップで一歩リードするための名刺デザイン戦略をぜひマスターしてください。

1. 「医師・看護師・薬剤師に刺さる!医療系学生のための印象に残る名刺デザイン10選」

医療系インターンシップで他の学生と差をつけるために、名刺は強力なツールとなります。プロフェッショナルな第一印象を与え、あなたの熱意を伝える名刺デザインを紹介します。 1. クリーンホワイト+カデューサスシンボル:清潔感のある白をベースに医療のシンボルであるカデューサスをさりげなく配置。医師志望者に最適です。 2. ミニマルブルー:淡いブルーと白のコントラストで信頼感を演出。看護師志望者に人気のデザインです。 3. ヘルスケアグリーン:癒しを感じさせるグリーンをアクセントに。薬剤師や理学療法士志望者におすすめです。 4. 解剖学スケッチ風:背景に淡い解剖図をデザインに取り入れた学術的な印象の名刺。研究志向の医学生に効果的です。 5. ECG(心電図)ライン:名刺の一部に心電図の波形を入れることで医療専門性をアピール。循環器系に興味がある学生におすすめです。 6. DNAヘリックスデザイン:遺伝医学や研究志向の学生向け。モダンでサイエンティフィックな印象を与えます。 7. クリニカルホワイト&レッド:白地に赤十字やレッドラインを入れた、救急医療志望者向けのデザイン。 8. ホロスティックブレンド:優しいパステルカラーと自然モチーフを組み合わせた総合医療や代替医療向けデザイン。 9. デジタルヘルステック:現代的なグラデーションと幾何学模様で、医療IT分野や最新技術に関心がある学生向け。 10. クラシックメディカル:古典的な医学書のようなデザインで、伝統と革新を両立させたい学生に最適です。 名刺制作はVistaprint、Moo、印刷通販のラクスルなどのサービスが利用しやすく、テンプレートも豊富です。特に医療系学生向けのテンプレートも多数用意されています。 質の高い名刺は、インターンシップ先の医師や看護師長との会話のきっかけになることも。あなたの専門性と個性を反映させつつ、清潔感と専門性を両立したデザインを選びましょう。

2. 「医療系インターン成功の第一歩!採用担当者が思わず保管したくなる名刺の作り方」

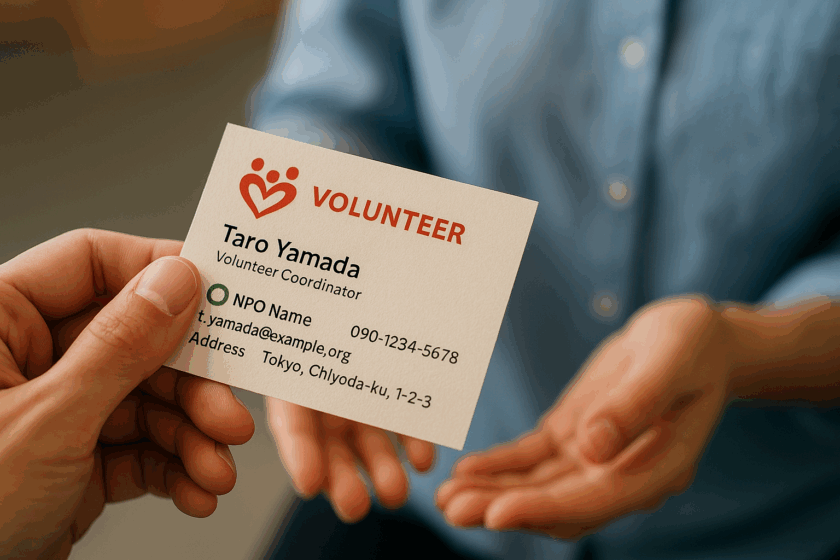

医療系インターンシップにおいて、名刺は単なる連絡先交換ツールではなく、あなたの第一印象を左右する重要なアイテムです。採用担当者の目に留まる名刺を作成できれば、インターンシップ終了後も記憶に残り、採用への道が大きく開けるでしょう。 まず押さえるべきは「清潔感」です。医療現場では衛生観念が特に重視されるため、名刺デザインにも反映させましょう。白を基調とし、明るいブルーやグリーンなど医療系で信頼感を与える色を適度に取り入れることがポイントです。過度な装飾や濃い色使いは避け、シンプルながらも洗練された印象を目指しましょう。 次に「情報の整理」です。名前、大学名、学部・学科、連絡先は必須ですが、医療系ならではの工夫として、目指す専門領域や取得予定の資格を簡潔に記載するのも効果的です。例えば「小児医療に関心」「看護師国家試験合格見込」などの一言があれば、あなたの志向性が伝わります。ただし情報過多は避け、視認性を優先しましょう。 さらに差別化するなら「紙質」にもこだわりを。標準的な厚さの上質紙を選び、マット加工が施されたものが好印象です。光沢が強すぎるものや、逆に薄すぎる紙は避けるべきでしょう。医療業界では実用性も重視されるため、メモが取りやすい余白を残すデザインも喜ばれます。 また、QRコードを活用する方法も検討してみてください。自己PRや研究内容をまとめたポートフォリオサイトへリンクさせることで、限られたスペースでは伝えきれない情報を提供できます。東京大学医学部の学生が実践し、聖路加国際病院のインターンシップで高評価を得た事例もあります。 最後に、名刺を渡す際のマナーも重要です。両手で丁寧に、相手が読める向きで差し出すことはもちろん、医療従事者らしく清潔な手で扱うことも印象に関わります。 これらのポイントを押さえた名刺があれば、採用担当者は「この学生は医療人としての心構えができている」と感じ、あなたの名刺を大切に保管するでしょう。インターン先で多くの学生と差をつける第一歩として、ぜひ名刺デザインにこだわってみてください。

3. 「臨床実習からキャリアに繋がる!医療系学生のための差がつく名刺デザイン戦略」

臨床実習は医療系学生にとって専門知識を深める重要な機会であるとともに、将来のキャリア構築の第一歩でもあります。この貴重な場で人脈を広げるためのツールとして「名刺」は非常に効果的です。名刺は単なる連絡先の交換手段ではなく、あなた自身のブランディングを表現する大切なアイテムなのです。 医療系学生の名刺デザインで重視すべきは「プロフェッショナリズム」と「将来性」の表現です。特に臨床実習では、指導医や他の医療スタッフとの関係構築が今後のキャリアに大きく影響します。清潔感のあるシンプルなデザインをベースに、自分の専門領域や興味のある分野を控えめに示すことがポイントです。 具体的には、医学生なら「将来の専攻希望科」、看護学生なら「関心のある看護分野」、理学療法士や作業療法士を目指す学生なら「特に学びを深めている療法」などを記載すると良いでしょう。ただし、あまりに絞り込みすぎると印象が限定的になるため、バランスが重要です。 名刺のカラーリングも重要な要素です。医療の世界では信頼性を示す青系統や、清潔感を表現する白をベースにしたデザインが好まれます。赤は血液を連想させる場合があるため、アクセントとしての使用にとどめるのが無難です。国立国際医療研究センターや聖路加国際病院などの大学病院では、実際に落ち着いたカラーリングの名刺を使用する医療従事者が多いです。 実習先の医療機関にもよりますが、QRコードを活用して自分のポートフォリオサイトやLinkedInプロフィールにリンクさせる工夫も効果的です。日本医師会や日本看護協会などの専門団体への所属(または学生会員としての参加)も信頼性を高める要素として記載を検討してみましょう。 名刺を渡すタイミングも戦略的に考えましょう。実習初日のオリエンテーション後や、特に印象的なディスカッションの後など、相手があなたに興味を持ちやすいタイミングを見計らうことが大切です。ただし、押し付けがましくならないよう、相手の反応を見ながら自然な流れで渡すことを心がけてください。 名刺は使い捨てのツールではありません。実習後もSNSやメールでフォローアップを行い、長期的な関係構築につなげることが医療業界での成功への鍵です。臨床実習で得た人脈は、将来の就職活動やキャリア形成において強力な味方となるでしょう。