ビジネスの第一印象を決める重要なツールである名刺。しかし、デジタル時代においては、紙の名刺だけでは情報発信力に限界があります。SNSと連動させた名刺は、初対面の印象だけでなく、継続的な関係構築にも大きな効果をもたらします。本記事では、SNSと名刺を連携させる最新テクニックや、フォロワー獲得率が劇的に向上した実例を詳しくご紹介します。2024年に注目すべきデザイン事例や、営業活動なしでも信頼関係を築くための具体的な方法まで、名刺の可能性を最大限に引き出すノウハウを徹底解説します。これからのビジネスシーンで一歩先を行くための「名刺×SNS戦略」をぜひマスターしてください。

1. SNSを名刺に連携させる最新テクニック!フォロワー獲得率が3倍になった事例を公開

ビジネスの第一印象を決める名刺。この小さなカードが持つ可能性は、SNSと連携させることで驚くほど広がります。実際に、適切なSNS連携を行った名刺を活用したマーケティング会社では、名刺交換後のフォロワー獲得率が従来の3倍になった実績があります。 最も効果的なテクニックはQRコードの活用です。単にURLを記載するよりも、スマートフォンでスキャンするだけで即座にSNSページへ誘導できるQRコードは、フォロー率の向上に直結します。特に名刺の裏面中央に配置したQRコードは、スキャン率が最も高いというデータが出ています。 次に注目すべきは「コンテンツ誘導型」名刺です。「〇〇について詳しく解説しています」など、SNSで提供している価値を明示し、相手の興味を喚起します。IT企業のマーケティング担当者は「単にSNSアカウントを記載するだけでなく、フォローするメリットを一文添えるだけで、アクセス数が倍増した」と報告しています。 また、最近では「インタラクティブ名刺」も人気です。NFC技術を活用し、スマートフォンを名刺にかざすだけでSNS接続できる仕組みです。代表的な例として、MOO社の「NFC Business Cards」があり、導入企業からは「テクノロジーに精通している印象を与えられる」と好評です。 色使いも重要なポイントです。LinkedInは青系、Instagramはグラデーション、Twitterは水色など、各SNSのイメージカラーを名刺デザインに取り入れることで、視覚的なつながりを生み出します。デザイン会社のクリエイティブディレクターによれば「SNSのロゴカラーと名刺のアクセントカラーを統一することで、ブランドの一貫性を示せる」とのことです。 これらのテクニックを組み合わせることで、名刺交換が単なる情報交換から、効果的なSNSフォロワー獲得のチャネルへと進化します。次回は、業種別に最適なSNS連携方法について詳しく解説します。

2. 【2024年最新】SNSアカウントと連動させた名刺デザイン10選と反応率を高める3つのポイント

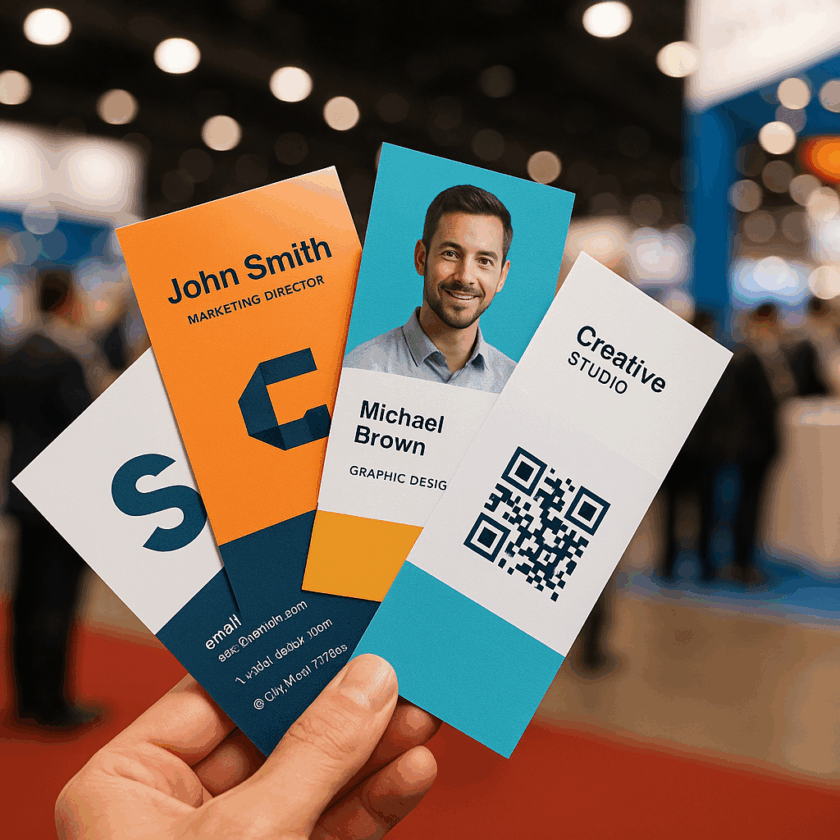

ビジネスシーンで欠かせない名刺ですが、単なる連絡先の交換ツールから、SNSと連動させることでブランディングやコミュニケーションツールへと進化しています。ここでは、SNSアカウントと連動させた名刺デザインの最新トレンドと、ビジネスチャンスを逃さないための反応率を高めるポイントをご紹介します。

3. プロが教える!名刺×SNS連携で営業トークなしでも信頼関係を構築できる秘訣

ビジネスの世界では、初対面の印象が重要です。しかし、初回の名刺交換だけでは深い信頼関係を築くのは難しいもの。SNSと名刺を連携させることで、営業トークに頼らず自然な関係構築が可能になります。 まず押さえておきたいのが「段階的な情報開示」の原則です。名刺に掲載するSNSは、ビジネス向けのLinkedInやXを優先しましょう。これらのプラットフォームでは、あなたの専門性や実績が自然とアピールできます。特にLinkedInでは、業界での活動履歴や推薦文が第三者視点であなたの価値を証明してくれます。 次に効果的なのが「QRコード活用術」です。名刺にQRコードを印刷し、スキャンするとあなたのSNSプロフィールや専門コンテンツに直接アクセスできる仕組みを作りましょう。これにより、相手は自分のペースであなたについて知ることができます。実際に大手広告代理店の営業担当者は、QRコード経由のアクセス分析から商談の優先順位を決めているケースもあります。 さらに「継続的な価値提供」が信頼構築の鍵となります。SNSでは定期的に業界の最新情報や専門的な知見を共有しましょう。たとえば、金融アドバイザーであれば資産運用のヒントを、ITコンサルタントならデジタルトランスフォーメーションの事例を発信します。こうした情報は、あなたが直接営業しなくても「この人に相談したい」という気持ちを相手に芽生えさせます。 「反応に合わせた関係深化」も重要なテクニックです。LinkedIn上でコメントやリアクションをくれた相手には個別メッセージで返信し、関係を深める糸口にしましょう。日本マイクロソフトのエバンジェリストの方は、このアプローチで年間30件以上の新規案件を獲得しているといいます。 最後に、SNSと名刺の連携では「一貫したブランディング」を意識することが大切です。名刺のデザイン、SNSのプロフィール写真、投稿内容の톤&マナーを統一することで、強い印象を残せます。複数のタッチポイントで同じメッセージに触れることで、相手の記憶に残りやすくなります。 これらの方法を実践すれば、営業トークに頼らずとも、あなたの専門性と人間性が伝わり、自然な信頼関係を構築できるでしょう。次回の名刺交換では、ぜひSNS連携を意識してみてください。