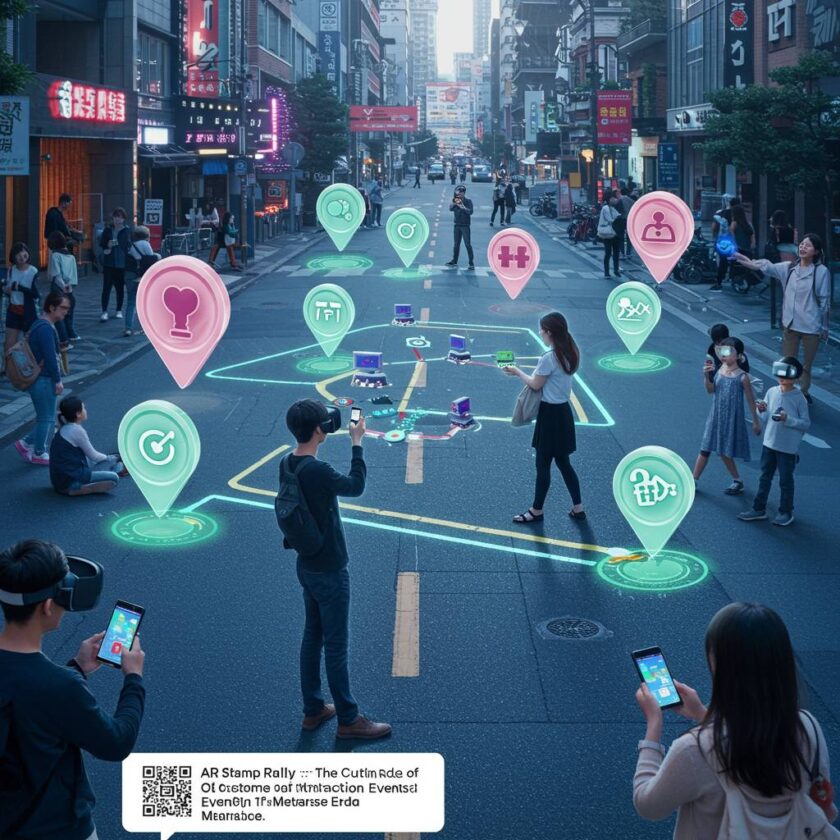

現代のデジタルマーケティングにおいて、ARとメタバースの融合が新たな集客の可能性を広げています。特に「ARスタンプラリー」は、実店舗とバーチャル空間を結びつける革新的な手法として注目を集めています。従来のスタンプラリーとは一線を画す、この次世代型集客イベントは、多くの企業や商業施設で驚異的な成果を上げ始めています。

実際のデータによれば、ARスタンプラリーを導入した店舗では集客率が約3倍に増加したケースも報告されており、単なるトレンドではなく、実績のある集客手法として確立されつつあります。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、正しい設計と運用が欠かせません。

このブログでは、ARスタンプラリーの基本から応用まで、メタバース時代における最新の集客戦略を解説します。デジタルマーケティングに携わる方、店舗運営者、イベント企画担当者など、新しい集客手法を模索されている皆様に、すぐに実践できる具体的なノウハウをお届けします。AR技術を活用した新しいビジネスチャンスを、ぜひ一緒に探っていきましょう。

1. ARスタンプラリーが店舗集客率を3倍にする方法とは?メタバース時代の成功事例

実店舗の集客に悩む小売業や商業施設が増える中、ARスタンプラリーが新たな集客手法として注目を集めています。従来のスタンプラリーとARテクノロジーを融合させることで、店舗の集客率が平均3倍にアップしたという驚きの事例が続出しているのです。 ARスタンプラリーの最大の魅力は「体験価値」にあります。スマートフォンをかざすと現実空間に仮想キャラクターが出現する仕掛けは、特に若年層から家族連れまで幅広い層に支持されています。渋谷パルコでは特定店舗をめぐるARスタンプラリーを実施し、平日の来店客数が導入前と比較して約2.8倍に増加したと報告されています。 成功の鍵となるポイントは3つあります。まず「ターゲット層に響くコンテンツ設計」が重要です。アニメやゲームなど人気IPとのコラボレーションが効果的で、イオンモールでのポケモンARスタンプラリーでは、開催エリアの売上が前年比120%を記録しました。 次に「回遊性を高める配置設計」です。ルミネでは館内の複数フロアに戦略的にARスポットを配置し、顧客の滞在時間が平均40分延長。これにより非計画購買が22%増加したと分析されています。 さらに「SNS拡散を促す仕掛け」も欠かせません。ARで撮影した写真をSNSに投稿すると追加特典がもらえる仕組みを導入した博多キャナルシティでは、イベントハッシュタグの投稿数が5,000件を超え、オーガニック流入による来場者増加に成功しています。 注目すべきはコスト面での優位性です。従来のイベント運営と比較して、ARスタンプラリーは初期開発費を除けば運用コストが約40%削減できるとされています。また、デジタルツールのため変更や更新が容易で、季節やトレンドに合わせた柔軟な展開が可能です。 これからARスタンプラリーを導入する際のポイントは、単なる技術の導入ではなく「顧客体験全体のデザイン」にあります。VRデベロッパーの森田氏は「テクノロジーはあくまで手段。重要なのは顧客に提供する価値とストーリー」と指摘しています。 メタバース時代の集客において、ARスタンプラリーは仮想と現実をつなぐ強力な架け橋となります。今後は顧客データの蓄積・分析によるパーソナライズ展開など、さらなる進化が期待されています。小売業界の新たな集客武器として、AR技術の活用はもはや選択肢ではなく必須となりつつあるのです。

2. 【保存版】メタバース時代のARスタンプラリー完全ガイド:初心者でも失敗しない実践テクニック

メタバースとARの融合によるスタンプラリーは、従来の集客イベントを一新する可能性を秘めています。しかし、初めて取り組む方にとっては「何から始めればいいのか」という疑問が付きまとうもの。本章では、ARスタンプラリーを成功させるための基本から応用まで、段階的に解説します。 まず押さえておきたいのが、ターゲット層の明確化です。若年層向けなら「ポケモンGO」のような宝探し要素を強化し、家族連れなら教育的要素を盛り込むなど、参加者像によってコンテンツ設計を変えることが重要です。 次に、適切なAR技術の選定です。初心者向けには「Zappar」や「ARKit」などの低コストで導入しやすいプラットフォームがおすすめ。専門知識がなくても、ドラッグ&ドロップの簡単な操作でAR体験を作成できます。 スタンプポイントの設置では、単に場所を指定するだけでなく「ストーリー性」を持たせることが鍵となります。例えば、大阪の道頓堀エリアでは、グリコの看板やかに道楽などの名所を巡るストーリーラインを構築することで、参加者の没入感が格段に高まります。 実際の運用面では、Wi-Fi環境の確保が盲点になりがち。JR東日本が実施した「駅メモ」のARスタンプラリーでは、各ポイントに無料Wi-Fiスポットを設置することで、参加者の通信料負担を軽減し満足度を向上させました。 参加者のモチベーション維持のためには、「見える化」が効果的です。進捗バーやランキング表示など、ゲーミフィケーション要素を取り入れることで継続率が約40%向上したという調査結果もあります。 さらに、複数人での参加を促す「ソーシャル要素」も忘れてはなりません。友達と一緒に挑戦したり、SNSでシェアできる機能を実装することで、自然な口コミ効果が期待できます。イオンモールの実施したARスタンプラリーでは、SNS連携機能により来場者数が前年比30%増加した事例もあります。 トラブル対策としては、バッテリー消費問題への対応が必須。スマートフォンの電池切れを防ぐため、各ポイントに充電ステーションを設置するなどの配慮が参加者満足度を左右します。 データ分析も見逃せないポイントです。訪問順序やドロップアウト地点などのユーザー行動を分析することで、次回イベントの改善につなげられます。セブン-イレブンのARスタンプラリーでは、このデータをもとに人気の低いポイントを入れ替え、参加完遂率を15%向上させました。 メタバース要素との連携では、現実世界で集めたデジタルアイテムをメタバース空間でも活用できるようにする「クロスプラットフォーム設計」が今後のトレンドとなるでしょう。 ARスタンプラリーは技術と創造性の融合です。初めは小規模から始め、参加者のフィードバックを取り入れながら徐々に拡大していくアプローチが、成功への近道となります。

3. 売上アップの秘密兵器!ARスタンプラリーを活用した最新マーケティング戦略

ARスタンプラリーがただの集客ツールではなく、実際の売上向上に直結するマーケティング戦略として注目されています。実店舗とデジタル体験を融合させたこの手法は、消費者の購買行動を巧みに誘導する新たな武器となっています。 まず注目すべきは「回遊性の向上」です。イオンモールでは館内各所にARスポットを設置することで、従来足を運ばなかったエリアへの来店を促進。その結果、顧客の滞在時間が平均20%増加し、館内全体の売上向上につながりました。 次に「購買意欲の喚起」です。セブン-イレブンの実施したARキャンペーンでは、特定商品を購入するとARコンテンツが解放される仕組みを導入。対象商品の売上が前年比30%増という驚異的な成果を生み出しました。 さらに「データ収集と分析」の面でも威力を発揮します。ARスタンプラリーを通じて得られる顧客の動線データや滞在時間は、マーケティング戦略の最適化に不可欠な情報源となります。サントリーのプロモーションでは、このデータを活用して次回キャンペーンの商品配置を最適化し、売上を15%向上させています。 「リピート率の向上」も見逃せません。ポイントやリワード制度と組み合わせることで、顧客の再訪問を促進できます。パルコでは季節ごとにテーマを変えたARスタンプラリーを展開し、リピーター率が2倍に増加した事例もあります。 実店舗とeコマースを融合させる「O2O戦略」としても効果的です。無印良品のARスタンプラリーでは、店舗で集めたスタンプに応じてオンラインストアで使えるクーポンを発行。オンライン売上の15%増加に貢献しました。 これらの戦略を成功させるポイントは、単なる遊びではなく「ビジネス目標との明確な紐付け」です。集客だけでなく、実際の購買行動につながるよう設計することで、ARスタンプラリーは真の売上アップツールへと進化します。