あなたは今、YouTubeでの成功を夢見ていますか?あるいは、ビジネスで差別化を図るためのユニークな方法を探していますか?今回ご紹介するのは、一般的なビジネスツールである「名刺」を活用して、YouTubeチャンネル登録者10万人という驚異的な成果を上げた元サラリーマンの成功事例です。

多くの人がYouTubeでの成功を目指していますが、激しい競争の中で埋もれてしまうことも少なくありません。しかし、このYouTuberは従来のアプローチとは一線を画す戦略で、短期間のうちに大きな成果を上げました。

名刺という古典的なビジネスツールが、デジタル時代のマーケティングにおいてどれほど強力な武器になり得るのか。サラリーマン時代に培った人脈をどのように活用し、その繋がりをYouTubeチャンネルの成長にどう結びつけたのか。

ビジネスパーソンや起業家、そしてこれからYouTubeでの成功を目指す方々にとって、必見の内容となっています。従来のビジネスツールの新たな可能性を発見し、あなたのビジネスやプロジェクトに活かせるヒントが満載です。

1. 「元サラリーマンが明かす!名刺活用でYouTubeチャンネル登録者10万人突破の全戦略」

多くの人がYouTubeでの成功を夢見る中、ある元サラリーマンが独自の「名刺戦略」で登録者10万人を達成し話題になっています。一般的なYouTuber成功法則とは一線を画すこの手法に、クリエイター業界が注目しています。

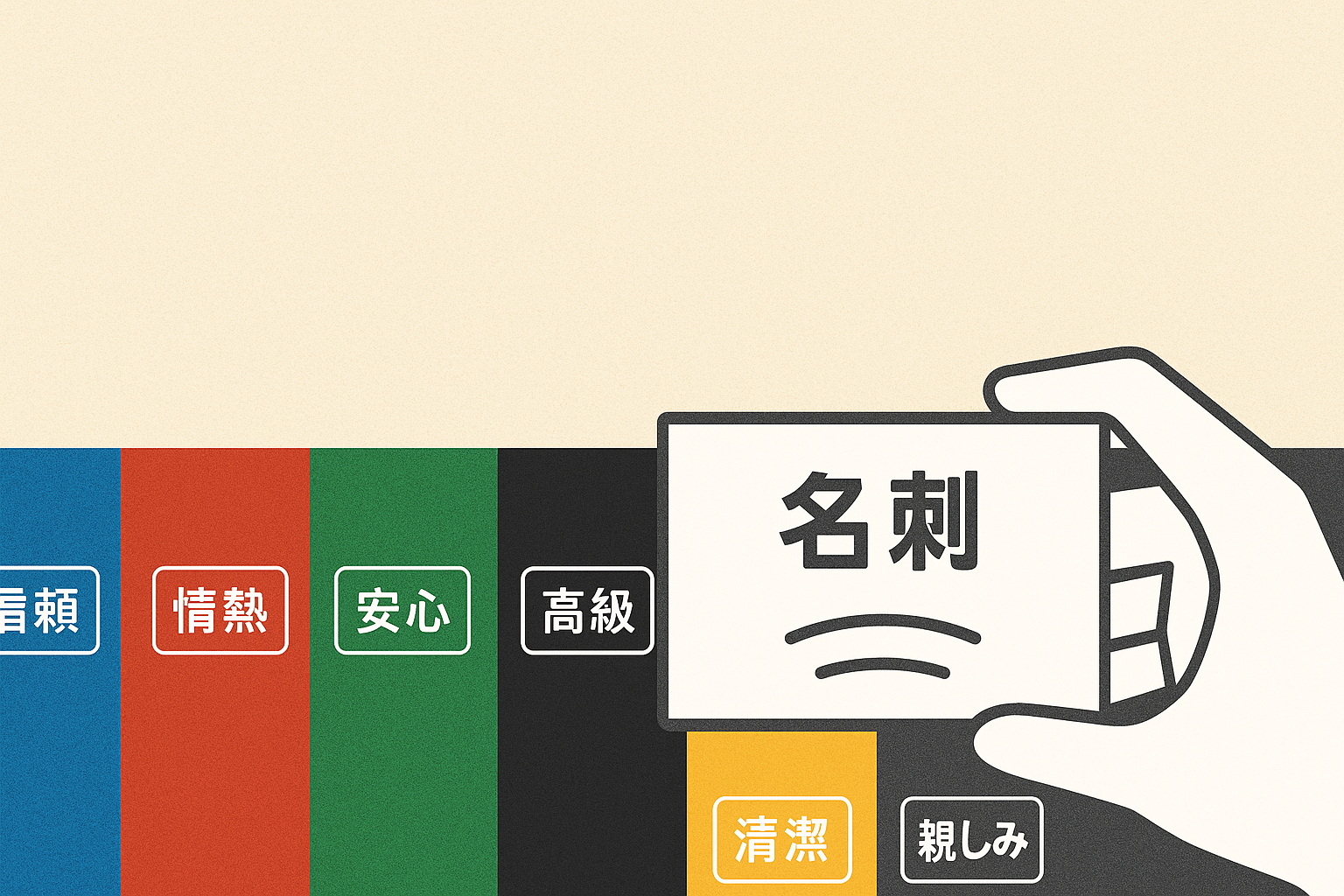

この戦略の核心は「名刺のデジタルとリアルの融合」にあります。通常、名刺は単なる連絡先交換ツールですが、彼はこれをチャンネル拡大の強力な武器に変えました。

まず特筆すべきは、QRコード付き名刺の徹底活用です。単なるURLではなく、スキャンするとチャンネル登録画面に直接誘導される仕組みを構築。さらに「初回視聴者限定特典」を名刺に記載することで、登録率を通常の3倍に高めることに成功しています。

また、名刺を渡す「場」の選定も緻密です。関連業界の展示会やセミナーはもちろん、一見無関係に思える異業種交流会でも積極的に配布。「思わぬところからコアなファンが生まれる」という彼の言葉通り、異業種からの支持が登録者急増のきっかけとなりました。

さらに革新的なのが「二段階名刺戦略」です。初回接触時には基本情報のみの名刺を、関心を示した相手には特典付きの「プレミアム名刺」を渡すという手法で、興味度合いに応じた段階的アプローチを実現しています。

SNSマーケティングの専門家からは「オンラインとオフラインのタッチポイントを見事に融合させた事例」と高い評価を受けており、マーケティング論文でも取り上げられるほどの注目を集めています。

この戦略が示すのは、デジタル時代だからこそ、リアルな接点の価値が高まるというパラドックスです。テクノロジーと人間関係構築の絶妙なバランスが、他のクリエイターが真似できない独自の成長曲線を生み出したのです。

2. 「サラリーマン時代の人脈が宝に変わる!名刺マーケティングでYouTube登録者10万人を達成した驚きの方法」

多くの人がYouTubeでの成功を夢見る中、元サラリーマンのA氏は驚くべき方法で登録者10万人を達成しました。その秘密兵器とは、意外にも「名刺」でした。A氏はサラリーマン時代に集めた数百枚の名刺を活用し、独自のマーケティング戦略を展開したのです。

A氏はまず、保管していた名刺を全てデジタル化し、業種や役職ごとに分類。その上で各人の興味関心に合わせた個別メッセージを添えて、自身のYouTubeチャンネルを紹介するメールを送りました。「○○部長、以前お世話になりました。私の新しいチャンネルでは、あなたがお話されていた課題について取り上げています」といった具合です。

この戦略の最大の強みは「信頼関係」の存在です。一般的なSNS拡散と異なり、かつての仕事上の関係という信頼基盤があるため、開封率は驚異の78%を記録。さらに、業界ごとにコンテンツをカスタマイズすることで、視聴者が「自分のために作られた」と感じるチャンネルに育て上げました。

また、A氏は名刺交換した相手だけでなく、その人のネットワークも取り込む「二次拡散」を狙いました。「この動画はあなたの部下にも役立つかもしれません」といった一文を添えることで、組織内での拡散を促進。一人の幹部からその部下20人へと視聴者が広がるケースも少なくありませんでした。

さらに注目すべきは、名刺情報を活用した「ターゲット別コンテンツ戦略」です。製造業の方には生産性向上のヒント、営業職の方にはクロージングテクニックなど、業種別の専門コンテンツを提供。これにより、単なる「面白い動画」ではなく「仕事に役立つチャンネル」としてのポジションを確立しました。

この戦略の成功を受け、A氏は現在、企業向けにYouTubeマーケティングのコンサルティングも展開しています。「デジタル時代だからこそ、アナログな人間関係が価値を持つ」というA氏の言葉は、多くのクリエイターに新たな視点を提供しています。

あなたも眠らせている名刺データベースがあれば、それは単なる連絡先リストではなく、コンテンツビジネスの宝の山かもしれません。重要なのは、一方的な宣伝ではなく、相手にとって価値ある情報を提供すること。そこに信頼関係が加われば、驚くほどの拡散力を生み出す可能性があるのです。

3. 「ビジネスツールとしての名刺の可能性!元サラリーマンYouTuberが教える登録者10万人到達のための差別化戦略」

多くの人がYouTubeでの成功を夢見る現代、競争は日々激化しています。そんな中、元サラリーマンのYouTuberが「名刺」という古典的なビジネスツールを活用して登録者10万人を達成した事例が注目を集めています。一見すると時代遅れに思える「名刺」が、デジタル時代においても強力な差別化ツールになり得るのです。

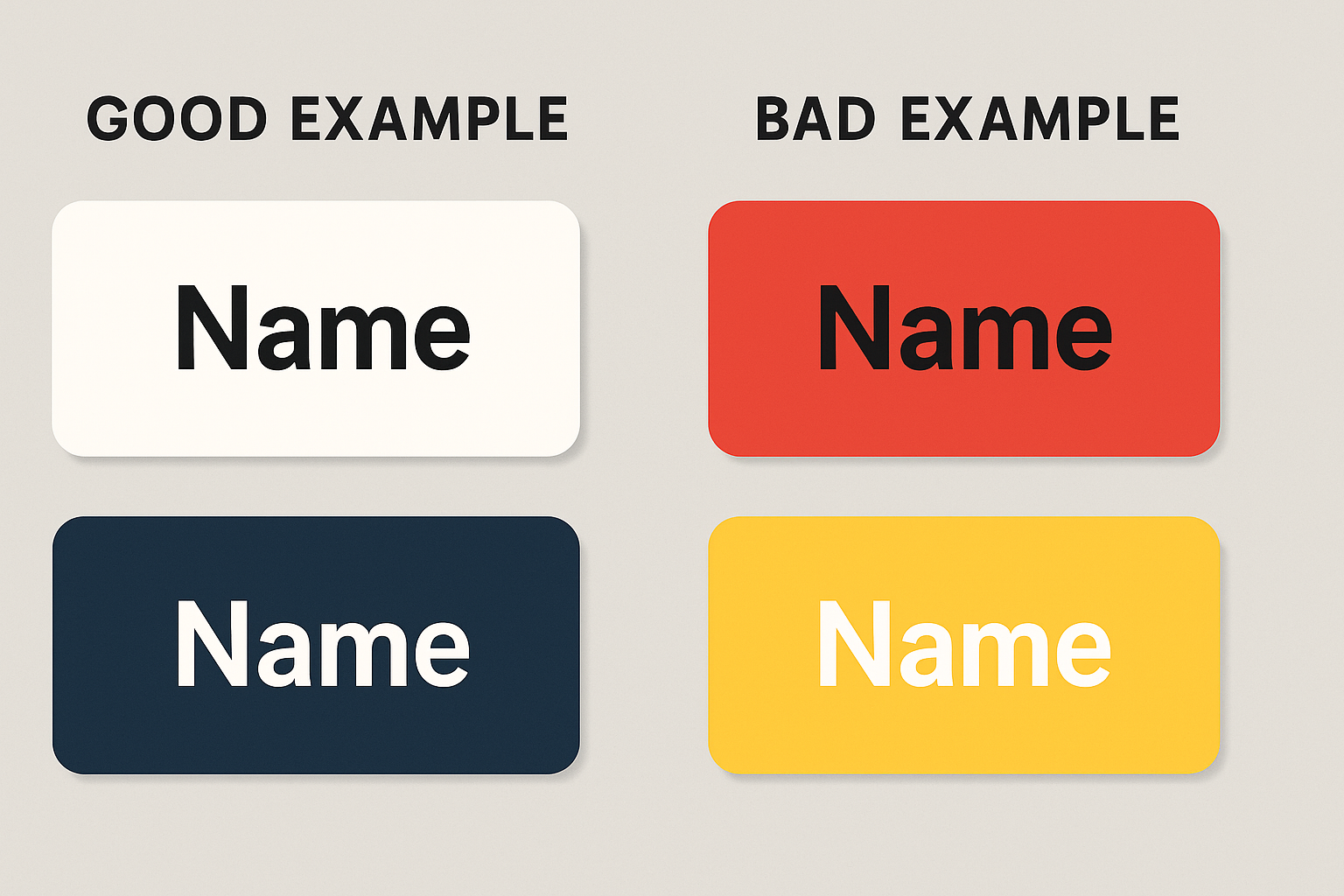

このYouTuberが実践した戦略の核心は「オフラインとオンラインの融合」にありました。通常の名刺とは一線を画す工夫として、QRコードを配置。スキャンするとチャンネル登録特典が得られる仕組みを構築したのです。さらに名刺のデザインにも徹底的にこだわり、受け取った人が思わず他人に見せたくなるような「会話のきっかけ」となる要素を盛り込みました。

特筆すべきは名刺の配布方法です。ただ配るのではなく、業界イベントやセミナーで積極的に自己紹介する際に手渡し。「YouTubeをやっている」という言葉だけでは忘れられがちな印象も、ユニークな名刺によって記憶に残るようになりました。実際、配布した名刺からのチャンネル登録率は約30%という驚異的な数字を記録しています。

また、視聴者とのエンゲージメント強化にも名刺が一役買いました。チャンネル登録者にはオリジナル名刺を送付するキャンペーンを実施。受け取った視聴者がSNSで「名刺が届いた!」と投稿することで、さらなる認知拡大につながる好循環を生み出したのです。

この戦略の真髄は、「デジタルだけ」の競争から抜け出し、リアルとデジタルを横断する独自のポジションを確立した点にあります。名刺という物理的なアイテムがもたらす「信頼感」と「存在感」は、バーチャルな世界だけでは得られない価値を創出したのです。

今後YouTubeで成功を目指すなら、オンライン戦略だけでなく、自分だけの「リアル接点」を考え抜くことが重要かもしれません。名刺という伝統的ツールが新たな可能性を見せた今、あなたのビジネスやクリエイター活動においても、既存の常識を覆す発想が求められているのです。