ビジネスの世界で活躍する皆様、「名刺の山に埋もれている」という経験はありませんか?大切な取引先やパートナーとの出会いの証である名刺は、ビジネスパーソンにとって単なる紙片ではなく、貴重な人脈資産です。しかし、デスクの引き出しやカードケースに溜まり続ける名刺の管理に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

今回は「捨てられない名刺」をテーマに、デジタル時代における効率的な名刺管理の方法から、価値ある人脈を逃さないための整理術、さらには名刺データを活用した顧客管理システムの構築まで、ビジネスの生産性を高める実践的なノウハウをご紹介します。

名刺を「ただの紙」から「活きた情報資産」へと変換することで、ビジネスチャンスを広げ、営業活動を効率化する方法を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。あなたのビジネスライフを変える名刺革命が、今始まります。

1. 「名刺管理の革命!デジタル化で解決する”溜まる一方の名刺”問題とは」

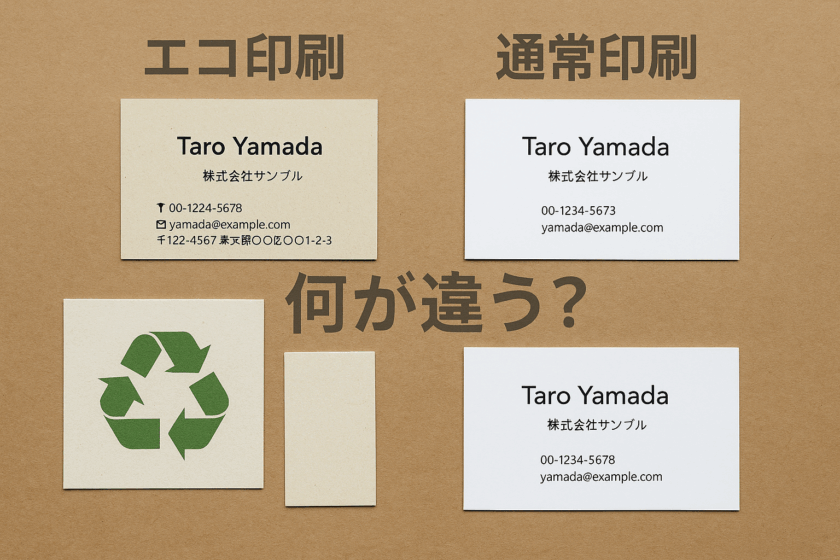

ビジネスパーソンなら誰もが経験する「名刺が溜まる一方」の悩み。引き出しやカードケースに詰め込まれた名刺は、必要な時に限って見つからないものです。名刺交換は日本のビジネス文化として重要ですが、その後の管理方法に頭を悩ませている方は多いのではないでしょうか。 名刺管理の問題点は主に「物理的なスペースの占有」「必要な情報の検索性の低さ」「劣化や紛失のリスク」の3つ。特に営業職の方々は毎月数十枚から百枚以上の名刺を受け取ることもあり、その管理は大きな負担となっています。 この問題を解決する鍵は「デジタル化」にあります。名刺管理アプリやサービスを活用することで、物理的な名刺をデジタルデータとして保存し、必要な時にすぐに検索できる環境を構築できます。例えば「Eight」や「Sansan」などのサービスでは、名刺をスキャンするだけでテキストデータ化し、名前や会社名、役職などで簡単に検索できるようになります。 さらに最新のAI技術を活用したサービスでは、名刺交換した相手との接点情報も記録できるため、「いつ、どこで、どんな話をしたか」までトラッキングすることが可能です。これにより営業活動の質も大幅に向上します。 もちろん「大切な取引先の名刺は捨てられない」という心理も理解できます。そんな方には、重要な名刺だけを物理的に保管し、それ以外はデジタル化するという「ハイブリッド管理」もおすすめです。 デジタル化のメリットは単なる省スペース化だけではありません。クラウドサービスの活用で、社内での情報共有がスムーズになり、離職時の引継ぎ問題も解消できます。さらに、CRMシステムと連携させることで、営業活動の効率化も図れるのです。 名刺管理の革命は、単なる整理整頓の問題解決ではなく、ビジネスの生産性向上にも直結します。溜まる一方の名刺問題に悩んでいるなら、今こそデジタル化を検討してみてはいかがでしょうか。

2. 「ビジネスパーソン必見!価値ある人脈を逃さない名刺整理術5選」

ビジネスパーソンなら誰しも経験する名刺の山。「いつか役立つかも」と思いながらも、整理できずに溜まっていく名刺の数々。しかし、適切に管理されていない名刺は、いざというときに見つからず、貴重なビジネスチャンスを逃してしまうことも。今回は、価値ある人脈を最大限に活かすための名刺整理術を5つご紹介します。 1. デジタル化で検索性アップ 名刺管理アプリ「Eight」や「Sansan」を活用すれば、スマホで撮影するだけで情報がデータ化され、名前や会社名での検索が瞬時に可能になります。クラウド保存でデバイス間の同期も簡単なため、外出先でも必要な連絡先にすぐアクセスできます。 2. カテゴリー別ファイリングシステム 従来の紙の名刺を大切にしたい方には、業界別・プロジェクト別・重要度別など、自分のビジネススタイルに合わせたカテゴリー分けがおすすめ。無印良品のPP名刺ファイルや、キングジムのテフィスなど、拡張性のある名刺ホルダーを使えば、増え続ける名刺もスマートに管理できます。 3. 出会った日付・状況のメモ習慣 名刺の裏に、いつどこで会ったか、どんな話をしたかを簡潔にメモしておくだけで、再会時の会話がスムーズに。特にBtoBビジネスでは、この小さな記憶の補助が信頼関係構築に大きく貢献します。 4. 定期的な見直しと連絡アクション 半年に一度は名刺ファイルを見直し、久しく連絡を取っていない重要人脈には、季節の挨拶やニュースレターの送付など、適切なコミュニケーションを心がけましょう。LinkedIn等のSNSでつながることで、相手の最新情報もキャッチできます。 5. 優先度別「3箱システム」 即アクションが必要な名刺、将来的に関係を深めたい名刺、参考情報として保管する名刺の3種類に分類する方法です。この仕分けにより、限られた時間とリソースを効率的に活用した人脈形成が可能になります。 名刺は単なる連絡先情報ではなく、ビジネスチャンスと人間関係の架け橋です。整理することで「捨てられない名刺」を「活かせる人脈」へと変換できます。自分に合った整理術を見つけ、ビジネスネットワークを最大限に活用しましょう。

3. 「捨てられない名刺から始める、効率的な顧客管理システムの構築方法」

名刺が溜まっていくものの、捨てられずに保管しているビジネスパーソンは多いのではないでしょうか。実はこの「捨てられない名刺」は、効率的な顧客管理システムの第一歩となります。本記事では、紙の名刺からデジタル化へのスムーズな移行と、それを活用した顧客管理システムの構築方法をご紹介します。 まず最初に取り組むべきは名刺のデジタル化です。現在では「Eight」や「Sansan」などの名刺管理アプリを使えば、スマートフォンで撮影するだけで名刺情報をデータ化できます。特にSansanは精度の高さで定評があり、企業向けのサービスとして広く活用されています。 次に重要なのは、単なるデータベース化で終わらせないことです。CRMツールとの連携が鍵となります。SalesforceやHubSpotなどのCRMと名刺データを連携させることで、顧客との接点情報を一元管理できるようになります。例えば、最終接触日や商談履歴、メールのやり取りなどを記録しておくことで、適切なタイミングでのフォローアップが可能になります。 さらに効率化を図るなら、タグ付けやカテゴリ分けは必須です。業種別、地域別、取引状況別など、自社のビジネスに合わせた分類方法を確立しましょう。Microsoft DynamicsのようなCRMでは、カスタムフィールドを作成して独自の分類体系を構築できます。 また、定期的なデータクレンジングも忘れてはなりません。人事異動や組織変更は日常茶飯事です。LinkedInやWantedlyなどのSNSと連携させることで、顧客の最新情報を自動更新する仕組みを整えることが理想的です。 最後に重要なのは、チーム全体での情報共有です。kintoneやNotionのようなコラボレーションツールを活用して、営業担当者間で顧客情報を共有することで、担当者が不在でも適切な対応が可能になります。 効率的な顧客管理システムは、単なる名刺のデジタル化から始まり、CRMとの連携、適切な分類、最新情報の更新、そしてチーム共有へと発展していきます。捨てられない名刺の山を放置せず、ビジネスの強力な武器に変えていきましょう。