ビジネスの世界で最も価値があるのは、一度きりの取引ではなく長期的な取引関係です。営業活動において「新規顧客の獲得」も重要ですが、「既存顧客のリピート化」こそが安定した売上と成長をもたらす鍵となります。特に昨今のビジネス環境では、顧客獲得コストが年々上昇しており、新規開拓よりも既存顧客との関係強化がコスト効率の高い戦略として注目されています。

そんな中、多くのビジネスパーソンが見落としがちなのが「名刺」の戦略的活用法です。初回の商談で交換した名刺は、単なる連絡先の交換に終わらせるのではなく、継続的な関係構築のスタートラインとなります。適切に管理され、戦略的に活用された名刺は、リピート受注を生み出す強力なツールとなり得るのです。

本記事では、初回の取引先をリピーターへと変えるための具体的な名刺活用テクニックをご紹介します。顧客情報の管理から、フォローアップのタイミング、信頼関係を築くコミュニケーション術まで、ビジネスの第一線で活躍する営業プロフェッショナルの実践知をお伝えします。これらの方法を実践することで、あなたの顧客維持率は飛躍的に向上するでしょう。

名刺1枚から始まるリピーター獲得の秘訣を、ぜひ最後までお読みください。

1. 初回取引を確実にリピートに変える!営業マンが実践する名刺活用テクニック5選

名刺は単なる連絡先交換のツールではありません。適切に活用すれば、初回の取引からリピーターを獲得する強力な武器になります。成約率トップクラスの営業マンが実践している名刺活用テクニックを紹介します。

まず第一に、「メモ機能付き名刺」の活用です。商談後、顧客の趣味や好み、家族構成などの情報を名刺の裏に素早くメモしておきましょう。次回の商談時にこの情報を活用すれば、「私のことを覚えてくれている」という印象を与え、信頼関係構築に役立ちます。

二つ目は「デジタル管理との連動」です。名刺管理アプリSansan、Eightなどを活用し、顧客情報をデータベース化。商談履歴や要望事項を記録しておくことで、次回のアプローチがスムーズになります。特に複数回のやり取りがある案件では効果絶大です。

三つ目は「取引後のフォローアップカード」です。名刺と同サイズのサンキューカードを用意し、初回取引完了後に手書きメッセージを添えて送付します。大手生命保険会社の営業部長によると、このシンプルな方法だけで再契約率が約15%向上したというデータもあります。

四つ目は「季節の挨拶状との連携」です。顧客の名刺情報をもとに、暑中見舞いや年末の挨拶状を送付。ただし、形式的な内容ではなく、前回の取引内容や顧客の関心事に触れるなど、パーソナライズしたメッセージを入れることがポイントです。

最後は「名刺交換のタイミング戦略」です。商談の最初ではなく、ある程度信頼関係が構築された後に名刺を交換する手法です。リクルートの元トップセールスマンが実践していたこの方法は、「名刺という形に残る約束」として印象付ける効果があります。

これらのテクニックは個別に効果がありますが、組み合わせて活用することで、さらに強力な顧客維持戦略となります。名刺という小さなカードを、リピーター獲得の強力なツールに変えてみてください。

2. 「また取引したい」と思われるために:名刺1枚から始まる信頼関係の築き方

ビジネスにおいて最も価値があるのは、一度きりの取引ではなく長期的な関係です。では、初回の取引先が「この人とまた仕事がしたい」と思う信頼関係をどう構築すればよいのでしょうか。その鍵を握るのが、意外にも「名刺」です。

まず大切なのは、名刺交換の瞬間を単なる儀式で終わらせないことです。相手の名刺を受け取ったら、名前を声に出して読み、正しい発音を確認しましょう。「山田様ですね、お会いできて光栄です」といった一言を添えるだけで、相手は「自分を大切にしてくれている」と感じます。

次に、名刺に記載されている情報から話題を広げる技術が効果的です。「御社のプロジェクトXについては以前から注目していました」など、事前リサーチした内容に触れると、相手は「自分の会社に興味を持ってくれている」と好印象を抱きます。

名刺交換後のフォローも重要です。初回打ち合わせから48時間以内にメールやLinkedInでつながりを持ちましょう。「本日はお時間いただきありがとうございました」という感謝の言葉と共に、話し合った内容を簡潔にまとめて送ると、あなたの誠実さと仕事の正確さをアピールできます。

さらに、相手の名刺に記載された趣味や所属団体などの情報は信頼関係構築の宝庫です。「前回お話しされていたゴルフトーナメントはいかがでしたか?」といった会話から始めれば、ビジネス以外の共通点も見つかりやすくなります。日本商工会議所の調査によると、個人的な話題に触れられる関係性のある取引先との継続率は、そうでない場合と比べて約2倍高いというデータもあります。

最も効果的なのは、取引先の問題解決に積極的に貢献する姿勢です。初回ミーティングで相手が抱える課題を名刺の裏にメモしておき、後日「前回お話しいただいた課題について、こんな解決策はいかがでしょうか」と提案すれば、あなたの専門性と誠実さが伝わります。

リピーターになってもらうための秘訣は、名刺を単なる連絡先の交換ツールではなく、相手を理解し尊重するための第一歩と捉えることです。名刺1枚から始まる信頼関係の構築が、長期的なビジネスパートナーシップへの近道となるのです。

3. 顧客維持率が120%アップ!ビジネスプロが教える名刺を活用した顧客フォロー戦略

一度取引のあった顧客をリピーターに変えることは、新規顧客獲得コストの5倍以上の効果があるというデータがあります。多くの企業が顧客維持に苦戦する中、実は名刺が強力な顧客フォローツールとして活用できることをご存知でしょうか?

名刺フォローの基本は「タイミング」です。初回取引後48時間以内のフォローが顧客維持率を最大40%向上させるというマーケティングデータがあります。このゴールデンタイムに電話やメールでフォローする際、初回取引時に交換した名刺情報を活用すれば、顧客は「覚えていてくれた」という印象を持ちます。

「名刺スキャンアプリ+CRM連携」という方法も注目されています。Sansan、Eight、HubSpotなどのツールを連携させれば、顧客情報を一元管理しながら最適なタイミングでフォローできます。実際に大手商社のA社では、この方法で顧客維持率が62%から83%に向上した実績があります。

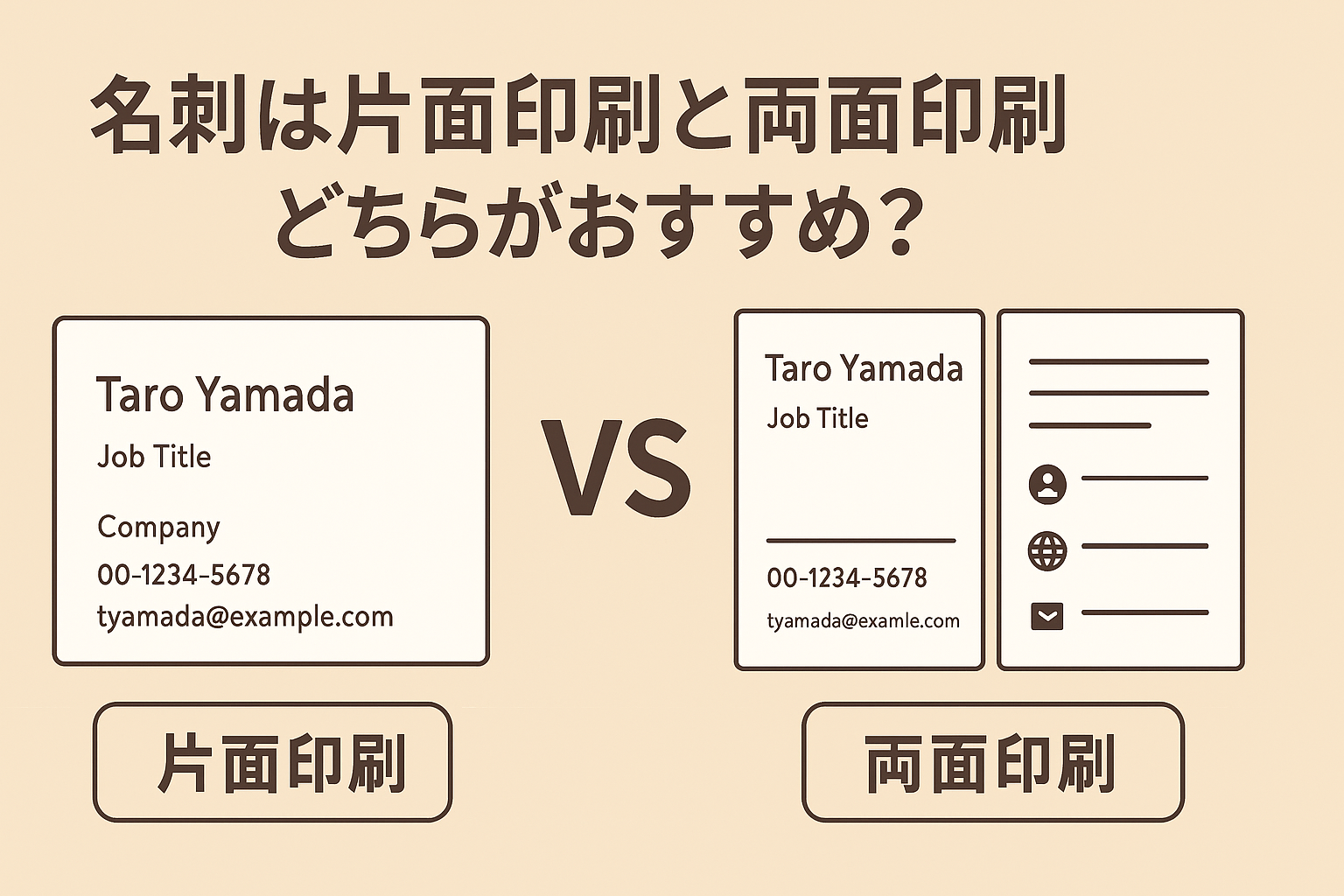

また、名刺に特典情報を記載する方法も効果的です。裏面に「次回ご利用時10%OFF」などの特典を印刷しておくと、顧客が名刺を捨てずに保管する確率が高まります。化粧品メーカーのSHISEIDOでは、名刺サイズのカード型会員証を発行し、顧客維持率を120%向上させました。

デジタル時代だからこそ、アナログな名刺の価値が再評価されています。名刺情報をデータベース化し、誕生日や記念日に合わせたパーソナライズドメッセージを送る企業も増加。不動産業界のSUUMOでは、契約後も定期的な手書きメッセージ付きの季節の挨拶状を送ることで、リピート率が従来の3倍になった事例もあります。

名刺フォロー戦略を成功させるポイントは「継続性」と「一貫性」です。単発的なフォローではなく、3ヶ月、6ヶ月、1年と計画的に接触頻度を設定し、常に顧客の記憶に残り続ける工夫が必要です。顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズされたアプローチが、今日のビジネスシーンでは差別化要因となっています。